盛家瑔1 毕顺东1, 2 李 茜3

1 云南大学生命科学学院脊椎动物演化研究中心, 昆明 650500, 中国;

2 宾夕法尼亚印第安纳大学生物学系, 印第安纳 15705, 美国;

3 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所, 中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室, 北京 100044, 中国

本文描述了产自河南渑池河堤组任村段上部化石层中的鬣猫类新材料, 并创建了渑池东方翼齿兽Orienspterodon mianchiensis sp. nov.。其与属型种O. dahkoensis主要区别在于: p4三个主尖排列于一条线上, 下跟座中下次尖明显; 下臼齿均存在更为清晰的下后尖, 下原尖与下前尖舌侧侧扁, 下三角座从m1—m3依次增大;m1—m2中下跟座更为发育、开阔, m3下跟座较为退化。基于标准贝叶斯的系统发育研究, “全兼容”树中显示O.mianchiensis与O. dahkoensis为姐妹群, Orienspterodon归属于鬣猫亚科(Hyainailourinae)中。根据下裂齿平均长度的回归分析, 重建Orienspterodon的体重约为155—174 kg。根据牙齿测量数据,并结合牙齿表面釉质结构的显微特征, 推断O. mianchiensis的饮食中肉类成份占据绝对优势, 其并不具备大量食骨的能力。盛家瑔, 毕顺东, 李茜, 2024.

河南渑池中始新世鬣猫类新材料. 古生物学报,

63(3): 000–000.

DOI:10.19800/j.cnki.aps.2024004

收稿日期: 2024-02-04; 国家自然科学基金(42072023)资助;通讯作者: 李茜, 研究员, 来源:中国知网肉齿类(Creodonta)是新生代一类原始的肉食性哺乳动物, 它们在欧洲、北美以及非洲都有丰富的记载, 相比之下中国发现的材料普遍保存零碎,数量和种类都比较少。在我国河南(周明镇, 1975;高玉, 1976; 徐余瑄等, 1979; 童永生和雷奕振,1986; Young, 1937)和内蒙古(黄学诗, 1993; 黄学诗和朱宝成, 2002; Granger, 1938; Lange-Badré and Dashzeveg, 1989)的发现相对丰富。除此以外, 在山西(刘丽萍和黄学诗, 2002)、甘肃(Wang et al.,2005)、山东(Young and Bien, 1935; Tong and Wang,1998)、云南(周明镇, 1975)和广东(Averianov et al.,2023)也有肉齿类化石材料偶尔被发现。肉齿目一词曾被广泛使用(Holroyd, 1999; Egi et al., 2007; Lewis and Morlo, 2010), 主要揽括了鬣齿兽类(Hyaenodontids)和锐鬣兽类(Oxyaenids)两大类群(McKenna and Bell, 1997)。然而当代越来越多的系统发育研究表明肉齿类并非单系类群,鬣齿兽类和锐鬣兽类这两大类群可能存在独立的进化起源。因此, 传统意义上的肉齿目由鬣齿兽目(Hyaenodonta)和锐鬣兽目(Oxyaenodonta)取代的主张渐趋盛行。根据最新的系统发育分析可得知, 鬣齿兽目(Hyaenodonta)主要包含鬣齿兽类和鬣猫类两大类(Borths et al., 2016; Solé and Mennecart, 2019; Solé et al., 2020, 2021; Averianov et al., 2023)。鬣猫类在非洲始新统、渐新统及中新统的地层中相当普遍。在中国已知的鬣猫类仅有两类: 一个是来自云南路南盆地大可乡的大可东方翼齿兽(Orienspterodon dahkoensis) (Egi et al., 2007); 另外一个是来自广东茂名盆地的奇异茂犬(Maocyon peregrinus)(Averianov et al., 2023)。本文报道了发现于我国河南渑池上河村的新材料, 详细的形态研究和系统发育分析表明它应归属于鬣猫类, 代表了东方翼齿兽的一个新种。基于牙齿的形态、显微结构以及测量数据, 本文也对它的体重和食性进行了分析和重建, 为深入了解东方翼齿兽提供了多方面的信息。本文的化石材料是二十世纪九十年代由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所童永生等人采集, 化石发现于我国河南省渑池县上河村南约500m之处。垣曲盆地为一小型断陷沉积盆地(雷奕振1981; 黄学诗等, 1998, 2001), 它的大部分位于山西省垣曲县境内, 而南端有一部分出现于河南渑池县境内(童永生, 1997)。自从1916年瑞典科学家安特生于垣曲寨里村附近发现始新世哺乳动物化石以来, 地质古生物学者对该盆地已开展了多次研究(童永生, 1997;黄学诗等, 1998), 所发现的哺乳动物化石早已成为我国古近纪哺乳动物群的重要组成部分。该盆地内出露的始新世地层属于河堤组, 自上而下包括寨里段、任村段及峪里段, 含有十分丰富的化石(周明镇等, 1973), 其中就包括了若干鬣齿兽类化石材料。据黄学诗等(2001)记载, 寨里段发现垣曲鬣齿兽(Hyaenodon yuanchuensis); 峪里段发现莫里斯原翼齿兽(Propterodon morrisi, 据Zack (2019)伊尔丁原翼齿兽Propterodon irdinensis为P. morrisi的同物异名)及童氏原翼齿兽(Propterodon tongi); 任村段仅有周明镇(1975)报道的一枚单颗牙齿, 该化石曾被Egi等(2007)归入大可东方翼齿兽(Orienspterodon dahkoensis), 而在本次研究中认为这枚牙齿与本文中的新材料特征一致、应当属于同一种类。本文中描述的新材料也是来自于河堤组任村段, 童永生(1997)曾对这一地区的啮齿类、兔形类等小哺乳动物化石进行过详细的研究, 除此外该动物群还有奇蹄类、偶蹄类等类群的记录。根据哺乳动物群的组成(童永生, 1997; 黄学诗和王景文, 2001; 黄学诗, 2002)及最新的地层对比该层位年龄大致相当于中国古近系中的沙拉木伦阶(王元青等, 2021)。牙齿解剖学术语依据Rana等(2015), 中文译名依据周明镇等(1975)。牙齿测量方法参照Gingerich和Deutsch (1989), 使用游标卡尺采集牙齿近远端长度及颊舌侧宽度等数据(精度为0.01 mm)。系统发育分析使用Averianov等(2023)的特征矩阵, 最终矩阵共有107个分类单元, 156个特征,极性的设置遵循Solé等(2021) (详见附件A)。系统发育分析采用的是标准贝叶斯系统发育分析, 运行分析采用MrBayes 3.2.7 程序(Ronquist et al.,2012)。体重的推算与重建研究根据经验回归方程:Log10 (P)=[3.5104×Log10 (ΣM)/3)]-2.6469其中P为估计的体重(kg), ΣM为三个下臼齿长度(mm)之和(Morlo, 1999)。食性的分析在此采用了多种方法: (1)遵循Solé和Mennecart (2019)依据牙齿测量的指标对其进行食性分析; (2)通过对其牙齿显微结构的观察以及牙齿釉质结构的分析: 在SteREO Discovery V. 20体视显微镜下观察和记录牙齿表面的施氏明暗带(HSB)并分析牙齿的显微结构(参阅Tseng, 2012); (3)选取一颗单独的左侧m2进行牙齿釉质结构的分析。用于釉质结构分析的切片制作和方法如下:首先用甲基丙烯酸乙二醇酯树脂对选取标本进行包埋。根据其在下颌上的位置进行定向, 分别作纵向和横向切割。用EXAKT 400CS自动磨片机细磨并进行抛光, 再用0.1 mol/L磷酸溶液蚀刻70秒, 然后在清水中漂洗, 室温干燥过夜后用SC7260离子溅射仪镀金。最后在EVO MA25扫描电子显微镜下观察牙齿釉质结构的形态特征。

机构简称: IVPP — — Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。IVPP V即指IVPP的馆藏编号。PGM— —Beijing Geological Museum, Beijing, China, 原北京地质博物馆现中国地质博物馆。PGM-V即指PGM的馆藏编号。NMMP-KU——National Museum of Myanmar, in Paleontology,specimen numbers serially catalogued by Kyoto University, 缅甸国家博物馆收藏但由日本京都大学编号的古生物标本。

牙齿测量及形态简称: L——anteroposterior length, 前后长度。W——buccolingual width, 颊舌宽度。H——height of the dental crown, 齿冠高度。trgL——trigonid length, 下三角座长度。trgW——trigonid width, 下三角座宽度。talL—— taloned length, 下跟座长度。talW——talonid width, 下跟座宽度。EDJ——Enamel dentin junction, 釉—齿质界面。

鬣齿兽目 Order Hyaenodonta Van Valen, 1967

鬣猫超科 Superfamily Hyainailouroidea Pilgrim,1932

鬣猫科 Family Hyainailouridae Pilgrim, 1932

鬣猫亚科 Subfamily Hyainailourinae Pilgrim,1932

东方翼齿兽属 Genus Orienspterodon Egi et al.,2007

渑池东方翼齿兽 Orienspterodon mianchiensis sp. nov.

urn:lsid:zoobank.org:pub:A0043983-9107-4275-8DFF-18531DFD26F5 1975 Pterodon cf. dahkoensis, Chow, p. 166, pls. I.2.2007 Orienspterodon dahkoensis (m3) Egi et al., p. 771, fig. 1.

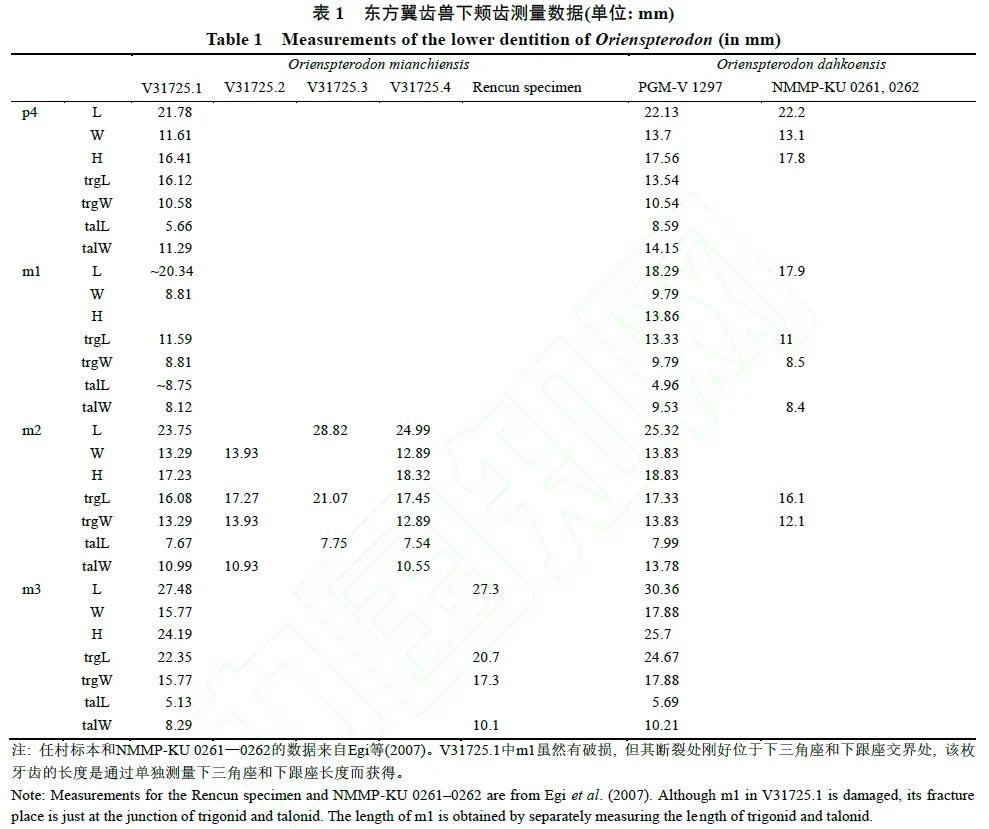

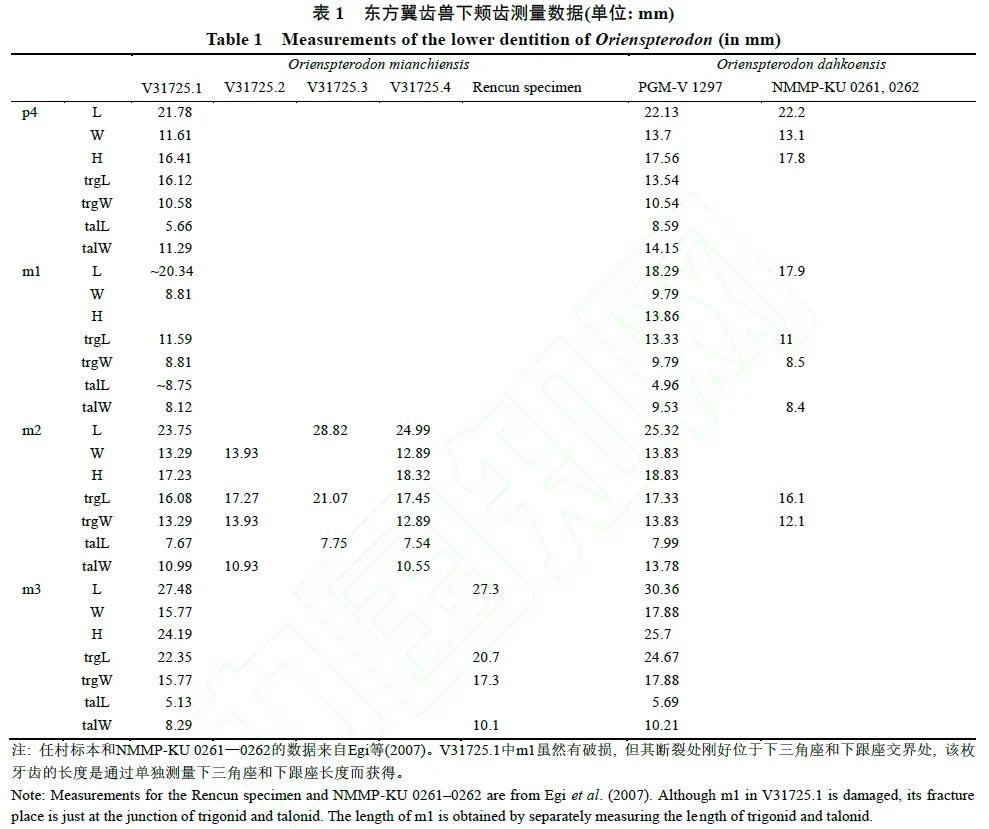

正型标本 携p4—m3 的右下颌 (IVPPV31725.1) (图1-A)。

归入标本 左下颌骨, 携m1和m3的齿根、下三角座部分破损的m2(V31725.2); 左m2(V31725.3); 右m2 (V31725.4)。

产地及时代 河南省渑池县上河村南约500 m,河堤组任村段上化石层, 中始新世, 沙拉木伦期。

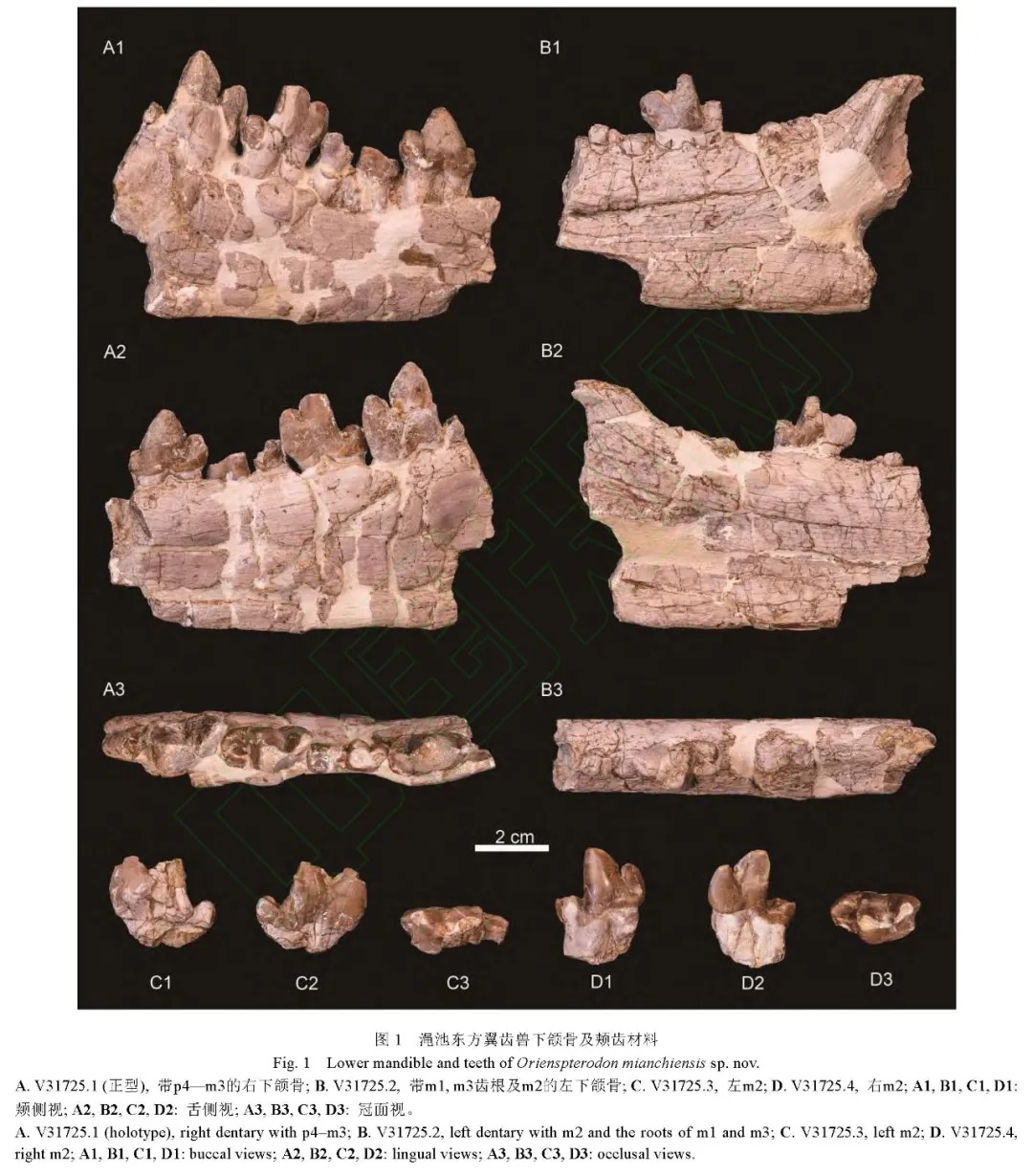

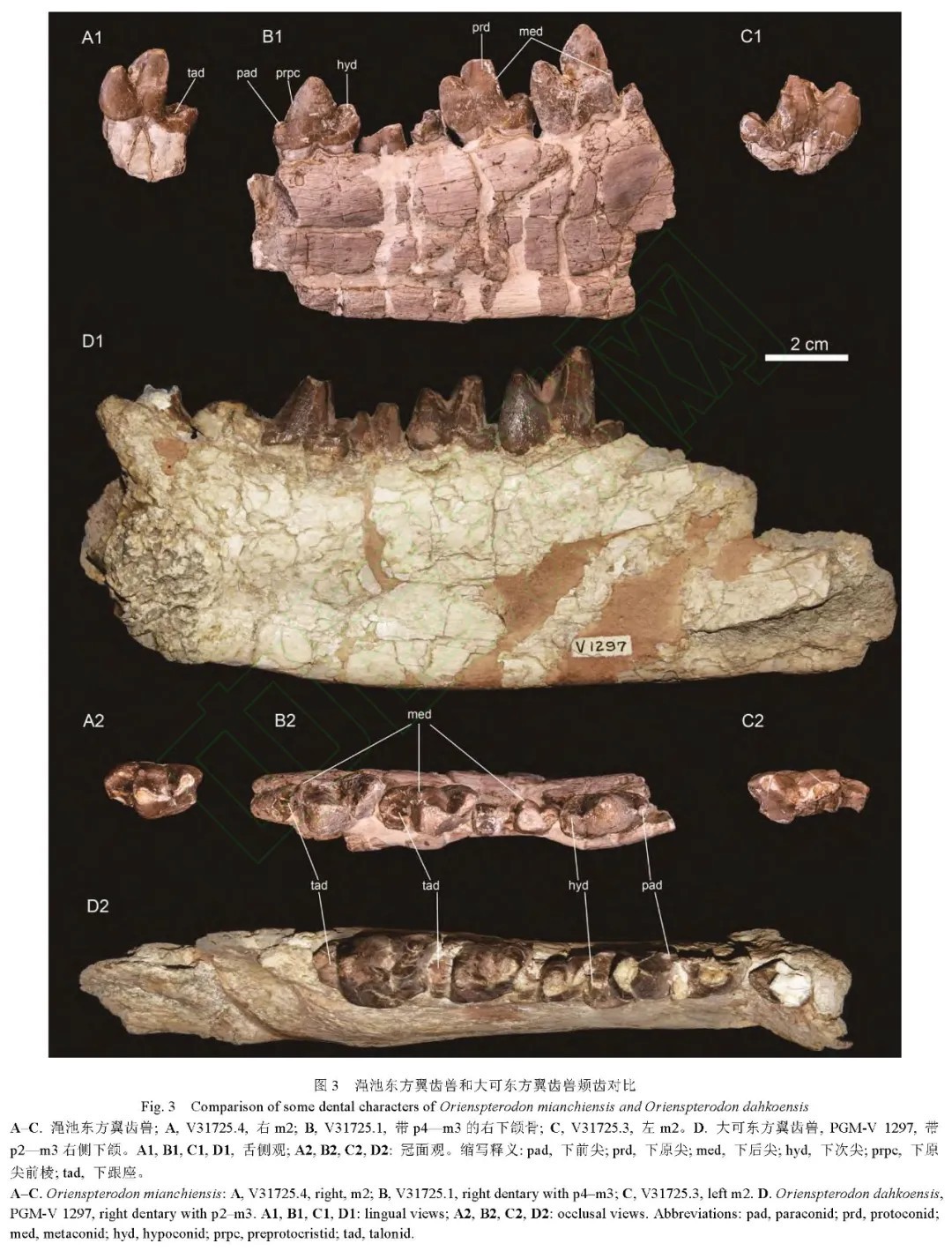

测量 见表1。

特征 p4上存在小的下前尖, 下原尖明显高于下前尖, 下跟座仅有大的下次尖, 三个主尖排列于一条线上, 颊舌侧齿带发育; 下臼齿的下三角座从前到后有依次增大的特点, 下原尖与下前尖舌侧侧扁, 下前尖颊侧发育有清晰的前外棱,齿带不及p4, 下跟座明显比下三角座矮、短、窄;m2—3下前尖和下原尖几乎等长, 且均存在清晰的下后尖; m1和m3的下跟座双尖, 下次尖明显比下内尖发育; m3下跟座较m1—2中的退化。

种名来源 种名源自正型标本产地所在县——渑池(Mianchi)。

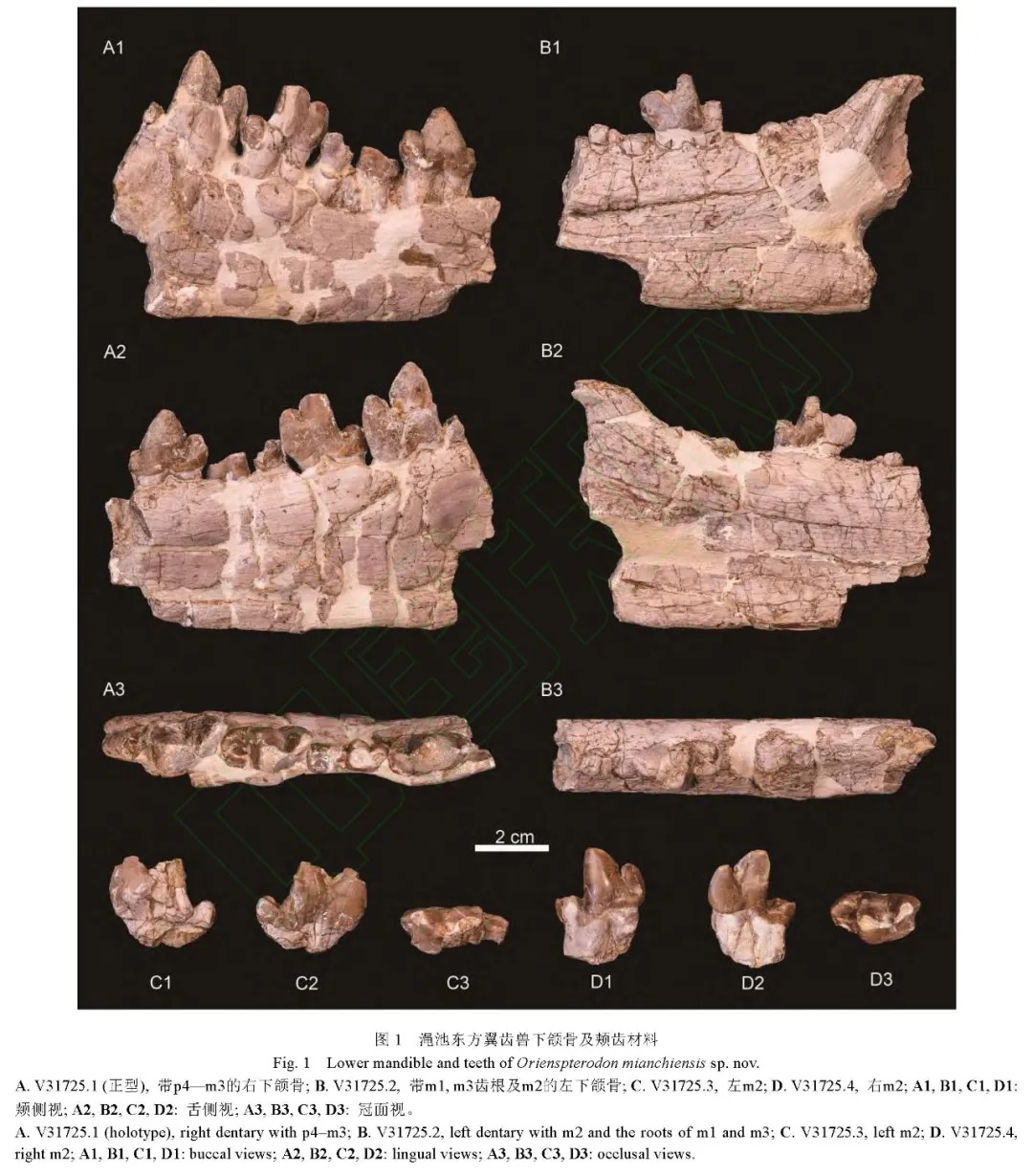

描述 下颌骨的水平支下缘较为平直, 在m3处的左、右下颌高度分别为53.81 mm、49.82 mm。左下颌骨保存有部分咬肌窝前脊, 相对于水平支呈45°角, 咬肌窝较深, 它的前缘延伸到m3下跟座下方。p4—m3排列紧凑。m1—3依次增大, 尤其是下三角座长度递增明显(图1, 2)。

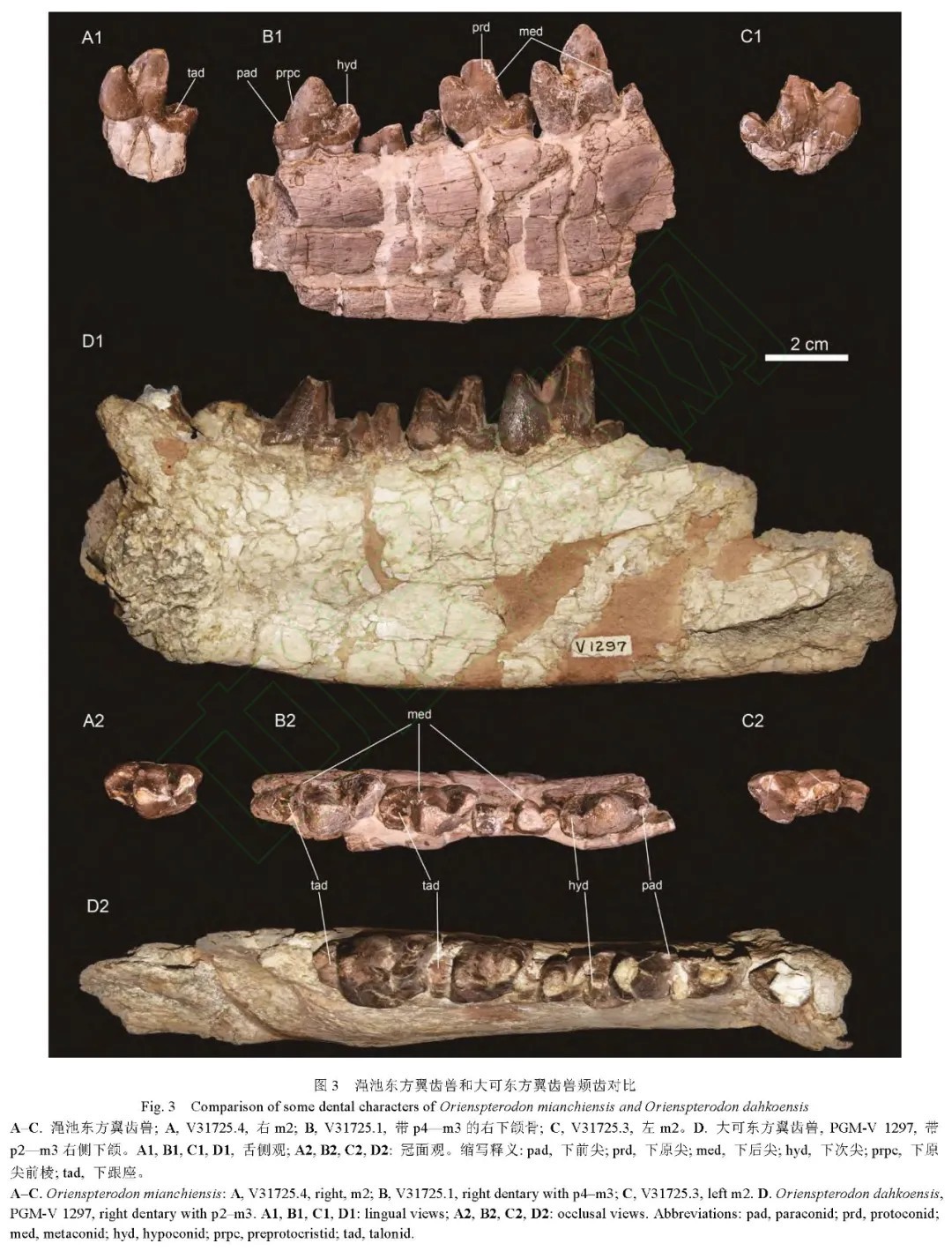

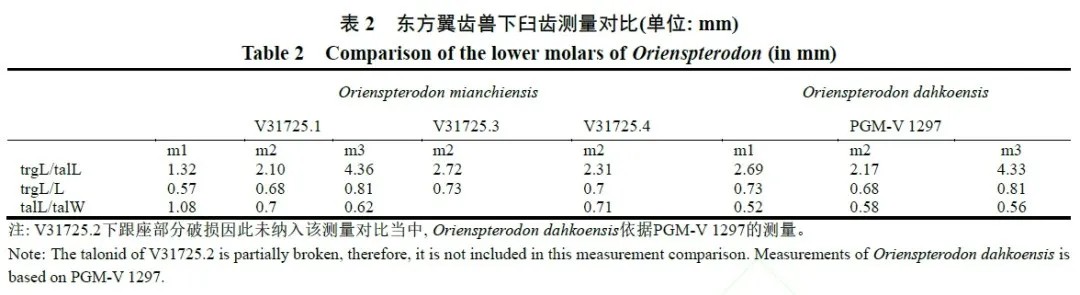

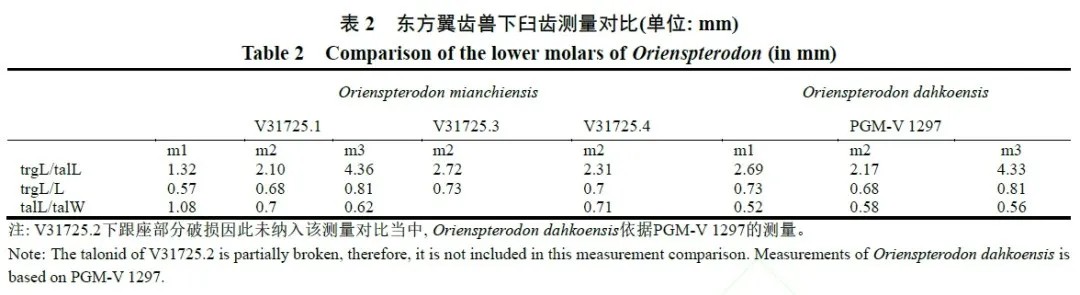

p4整体保存很好, 双齿根, 牙釉质较厚, 表面有褶皱。下前尖、下原尖与下次尖均在一条线上。p4中最大的尖为下原尖, 粗壮、锥状, 顶部略微磨损。位于下原尖前端基部存在一个小的、圆锥状的下前尖, 紧贴下前尖的前舌侧有一低矮、但明显的小尖膨出, 无下后尖。下前尖与下原尖通过下原尖前棱相连, 下原尖前棱呈现出向前微突的弧形,从下原尖出发的一纵向的下原尖后棱向后延伸至下次尖的前棱并与之相连。下跟座中最大的尖为下次尖, 发育良好, 锥状; 下次尖高度超过下原尖的1/3。下次小尖略微隆起、位于下次尖的后舌侧。下内尖不明显。牙冠基部被明显、连续的齿带包围。m1下原尖与下前尖的顶部破损, 但相对位置仍清晰可辨, 下原尖后舌侧存在一个低矮的下后尖, 明显比下原尖和下前尖小。下跟座保存相对完整, 其中明显存在下次尖、下内尖, 二者均呈脊形。横向的下后棱连接下次尖与下内尖, 舌侧有较为明显的下内尖前棱。m2保存较好, 比m1长。m2下三角座明显比下跟座长、宽, 下跟座高度不足下三角座的1/2。m2的下三角座明显长, 其长度约为牙齿整体长度的68% (见表2)。下三角座上下原尖为最高的尖, 下前尖位于下原尖前舌侧、比下原尖略低, 两尖发育均呈裂叶的形态, 舌侧面有些侧扁、而颊侧面向外膨出明显。下原尖的后舌侧有一个不大但很明显的下后尖。下原尖和下前尖都有发育的前、后棱, 其中下前尖后棱与下原尖前棱在磨蚀较浅的标本中二者并未连接、有浅沟相隔(V31725.4), 磨蚀较深后两棱连接(V31725.1)。下前尖裂叶的前颊侧发育有明显的前外棱。下原尖后棱向后舌侧延伸、连接低矮的下后尖。下跟座保存完整, 有高度相当的下次尖、下次小尖以及下内尖, 下次尖最大、下内尖最小, 其中下次尖和下内尖均向前、向后发出低矮的棱脊, 围绕形成发育的下跟凹。有低矮的齿带存在,不如p4中的发育。m3的基本特征与m2相似, 下三角座的下前尖和下原尖较m2更为发育, 下三角座长度进一步增加, 其长度约为牙齿整体长度的81%。下原尖与下前尖之间的裂凹比m2中更为明显。下跟座中颊侧的下次尖比舌侧下内尖发育, 在m3中无下次小尖, 下跟凹不如m1—2中的开阔。齿带不明显。V31725.3和V31725.4为单独保存的两颗颊齿,现均归为m2。V31725.4下跟座较为开阔, 有下次尖、下次小尖以及下内尖, 与V31725.1中m2的下跟座形态一致; 另外其大小也与V31725.1和V31725.2中的m2相接近。V31725.3颊侧破损, 但下跟座中下内尖、下次小尖仍可辨; 虽然这枚牙齿显得较大,但其下三角座的发育程度、即下三角座长度与牙齿整体长度的比值与V31725.1中m2的比值更为接近;另外, 其下跟座的后方有磨蚀面, 很可能是与后面牙齿的接触面。综上, V31725.3也被归为m2。比较与讨论 该标本下臼齿的下前尖位于下原尖的前舌侧、且低于下原尖, 两尖长度几乎相等; m1—3的下跟座小, m3的下跟座相较m1—2的略微退化; 下臼齿上有清晰的前外棱。以上这些特征表明其更接近于鬣猫类。除此外, 新标本又表现出p4下原尖发育, 存在小的下前尖, 下跟座上有大的下次尖, 牙冠基部被明显、连续的齿带包围;下臼齿中均存在虽小但是很明显的下后尖等特征。这些特征表明, 新标本在已知的鬣猫类中与东方翼齿兽属(Orienspterodon)最为接近, 可归入其中。周明镇(1975)描述了发现于云南路南盆地中始新统路美邑组上部的一个带p2—m3的右侧下颌骨, 并基于该材料建立了“Pterodon” dahkoensis,另一单独采自河南渑池任村段上化石层5314地点的一颗未编号的单独下臼齿, 将其鉴定为m2, 并归为“Pterodon cf. dahkoensis”, 但是文章中对这些标本的描述非常的简单。随后, 在缅甸邦唐组发现了更为丰富的化石材料, 除了下颌材料外还有部分上颌的碎段, 尽管保存很差但仍然提供了宝贵的上牙信息。Egi等(2007)认为邦唐组材料与路南盆地的“Pterodon” dahkoensis及渑池任村段单独的下臼齿相同, 但基于下三角座大小及下跟座与下三角座之间的比例, 认为这颗单独下臼齿不是m2而是m3。同时Egi 等(2007) 认为它们不应归于Pterodon, 因其相对于典型的Pterodon有较为明显的区别, 如m3的下跟座较m1—2的下跟座略为退化, p2—3不存在下前尖, P3双齿根, M1的前尖和后尖有融合的特点, 因此建立新属Orienspterodon,将以上材料均修订为Orienspterodon dahkoensis。鉴于周明镇(1975)只对Orienspterodon dahkoensis做了概述性的描述, 本次研究中作者到收藏正型标本的中国地质博物馆进行了标本的直接观察和对比。通过对比发现任村的新材料V31725与路南盆地发现的正模PGM-V 1297 (周明镇,1975)之间除了前文提到的诸多相似特征之外, 仍有较为明显的差别(图3), 如1) 两者p4形态差异明显, 首先下原尖前棱形态不同, 该棱在任村V31725.1的p4中为略向前方膨出的弧形, 而在路南标本PGM-V 1297中为直线型、没有向前膨出的特点。其次, 下前尖、下原尖和下次尖三个尖的排列位置不同, V31725.1中三个尖在一条线上; 而PGM-V 1297中下前尖明显位于舌侧, 下次尖更靠近颊侧, 这也使得其下跟座更宽。通过测量, 两个p4的下三角座宽度相当, 但是其下三角座长度在V31725.1中明显更长(表1)。近来, 在鬣狗类的研究中认为p4中下前尖的位置、下原尖前棱的形态以及下三角座的相对长度都是重要的鉴定特征, 同时这些特征与其食性有一定的相关性(Werdelin and Solounias, 1991; Turner et al., 2008), 任村新标本和路南标本之间的这些区别可能也代表了二者在食性上存在一些差异。2) V31725中m1—3均存在明显的下后尖, 而路南标本m1—2上未见下后尖、m3上只存在非常小的类似牙釉质褶皱形成的下后尖残迹。此外, m2—3的下原尖和下前尖在V31725中舌侧膨出的程度远不及颊侧, 在PGM-V 1297中向颊侧、舌侧膨出程度相当, 因此在PGM-V 1297中这两个尖显得更为膨大。3)下臼齿下跟座的形态不同, 任村V31725中m1下跟座长、宽发育相当, m2中长略小于宽; 而路南PGM-V 1297 中m1—2的下跟座宽、短, 因此使其m1—2中下跟座不如任村新材料中的开阔, 从两个地点不同下臼齿下跟座长度和宽度的比值(talL/talW)能清晰看出以上区别(见表2) ; 4)新材料中m3下跟座不如PGM-V 1297中的发育, 仅有下次尖和下内尖, 而PGM-V 1297下跟座表现为三尖, 包括下次尖、下次小尖及下内尖; 5)新材料中下三角座的长度从m1—3依次增加, 从下三角座与下跟座长度之比(trgL/talL)以及与牙齿整体长度之比(trgL/L)均能看出其在下臼齿上依次增加的趋势; 而路南标本中没有呈现出该趋势(见表2)。

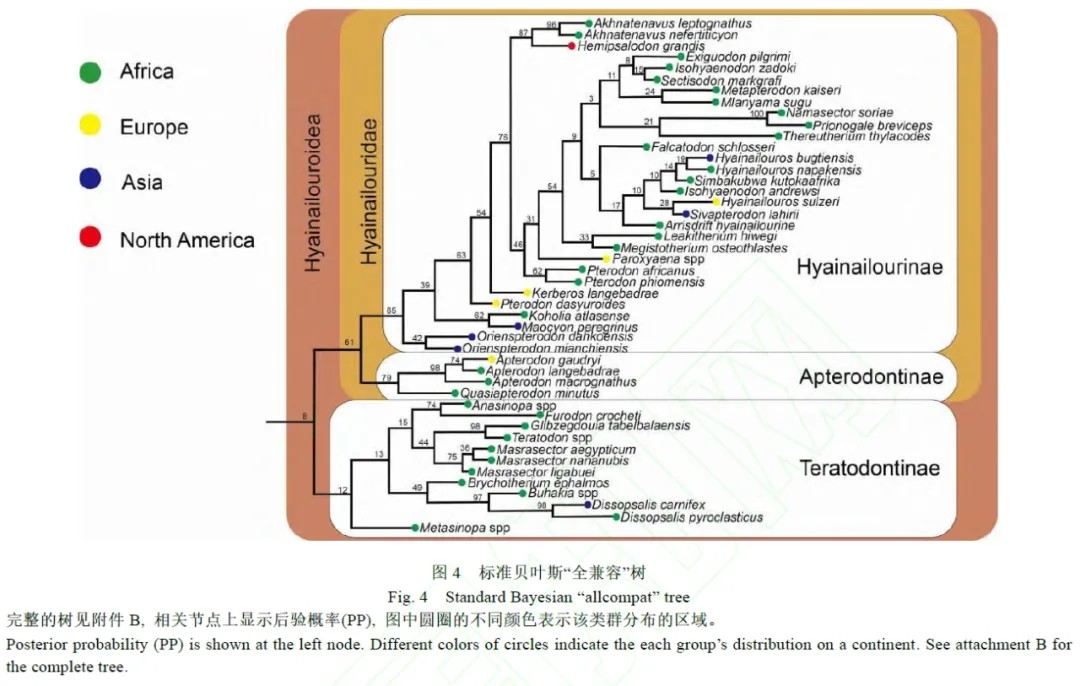

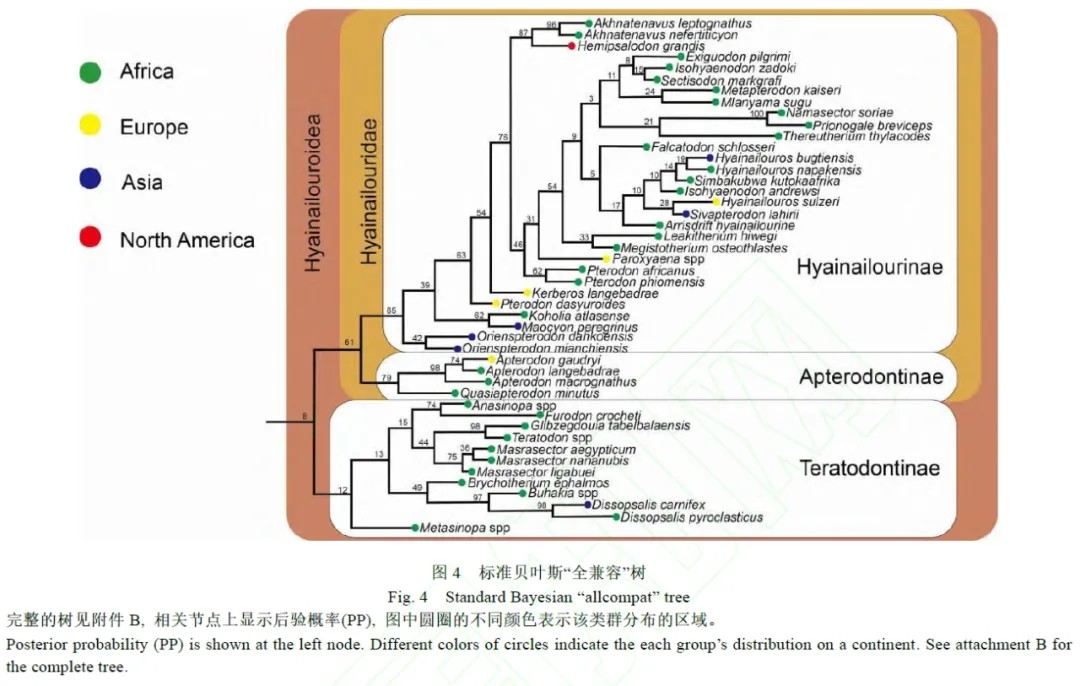

中国任村新材料与缅甸邦唐材料中的NMMP-KU 0261和NMMP-KU 0262 (Egi et al.,2007)进行对比, 发现二者之间也存在一些差异。任村新材料中m1—3上的下后尖表现为清晰的尖,而NMMP-KU 0262的m1—2上的下后尖更加退化,表现为略微隆起的脊或褶皱的形态; V31725的p4下跟座上未见下内尖, 下次小尖仅为一略微的小突起, 而Egi等(2007)的描述中NMMP-KU 0261的p4下跟座上包括下次尖、下次小尖、下内尖。邦唐地点的下臼齿保存都不完整, 下跟座部分基本没有保存, 因此难以与任村新材料进行更为具体的测量对比。此外, 缅甸邦唐材料与正模PGM-V1297之间的区别也值得关注, 比如邦唐标本中p4的下原尖前脊呈弧形、m1中下三角座在整个牙齿中的长度占比不及正型等。邦唐保存较好的材料多为前臼齿, 能直接与正型对比的部分有限, 因此邦唐材料归入Orienspterodon dahkoensis中是否合适可能还需要更多研究。另外, 周明镇(1975)也曾提到发现于河南渑池任村的单独下臼齿其下后尖要比路南标本中的更为发达, 最初只是基于其大小和材料的稀少而将其暂定为“Pterodon cf. dahkoensis”。这枚牙齿虽然随后被Egi等(2007)归入到Orienspterodon dahkoensis中。现随着任村段新材料的发现, 可见较为明显、呈尖状的下后尖这一特征在任村的标本中是稳定存在的。根据以上对比讨论, 除了下后尖的不同以外, 任村标本下臼齿中下原尖与下前尖舌侧侧扁的特点, 以及下跟座的形态、大小, 下三角座的发育趋势都与路南标本有明显的差异, 因此笔者认为任村的材料应代表一新种。故建立新种渑池东方翼齿兽Orienspterodon mianchiensis, 并将周明镇(1975)文章中描述的发现于任村(5314地点)的下臼齿归入其中。系统发育分析 东方翼齿兽属(Orienspterodon)在建立之初因其相比其他鬣齿兽科(Hyaenodontidae)成员(如原灵猫类Proviverrines), 与鬣猫亚科(Hyainailourinae)更为接近, 因此被归入鬣齿兽科鬣猫亚科(Egi et al., 2007), 但对这一类群分类位置的判断主要是根据特征进行的推断, 并没有展开系统发育分析的工作。近来关于整个肉齿类高阶元分类的讨论非常多, Van Valen (1967)曾提出“Creodonta”可能存在两个独立的进化起源, 并提出鬣齿兽亚目(Hyaenodonta) 和锐鬣兽亚目(Oxyaenodonta)两个分类单元。后来有些学者将以上两个亚目提升至目的水平, 鬣齿兽目(Hyaenodonta)和锐鬣兽目(Oxyaenodonta) (Morlo et al., 2014; Solé et al., 2015), 这些分类单元在近来的研究中已被广泛的采用(Solé et al., 2015;Borths et al., 2016; Borths and Stevens, 2019; Solé and Mennecart, 2019; Solé et al., 2020, 2021)。2016年, Borths等人第一次采用贝叶斯的方法对鬣齿兽目(Hyaenodonta)做了相对全面的系统发育分析, 不仅采用了鬣猫科(Hyainailouridae), 同时还再次使用鬣猫超科(Hyainailouroidea)这一分支。随后,不同的学者对鬣齿兽目也做过很多系统发育分析的工作。在众多的系统发育分析中, 大可东方翼齿兽(Orienspterodon dahkoensis)的分类位置相对比较稳定, 均是归属于鬣猫科(Hyainailouridae), 分歧仅在于是否属于鬣猫亚科(Hyainailourinae)(Borths et al., 2016; Borths and Stevens, 2019; Solé and Mennecart, 2019; Solé et al., 2020, 2021; Averianov et al., 2023)。本文沿用了Averianov 等(2023)的数据矩阵,但未将Pakakali rukwaensis包含在内, 因为该类的特征数量过少, 仅有8个特征。在该矩阵中增添了新种, 并对Orienspterodon dahkoensis的第46个特征进行修订: 由3修订为2, 因对其正型标本观察发现m3存在褶状或脊状的退化下后尖。通过标准贝叶斯系统发育分析产生的“全兼容”树(图4), 显示结果如下:

Orienspterodon mianchiensis和Orienspterodon dahkoensis互为姐妹关系, Orienspterodon是Hyainailourinae中最基干的成员。本次分析显示了Hyainailouridae (PP = 61%) 和Hyainailourinae (PP =65%)都有较好的分支支持。本文中采用该系统发育分析的结果, 将Orienspterodon mianchiensis置于鬣猫亚科(Hyainailourinae)中。现包括在鬣猫亚科(Hyainailourinae) 中的成员多数发现于非洲(Borths et al., 2016), 这些类群显著的特点是下臼齿中没有下后尖的出现(Borths and Stevens, 2019)。亚洲发现的Orienspterodon mianchiensis中下后尖虽小但是明显, Orienspterodon dahkoensis 和Maocyon属(Averianov et al., 2023)中下后尖不发育、或者呈退化的脊状, 在系统发育树上它们均位于Hyainailourinae的基干类群, 也显示出鬣猫类下臼齿下后尖从有到无的演化过程。

5. 1 体重重建

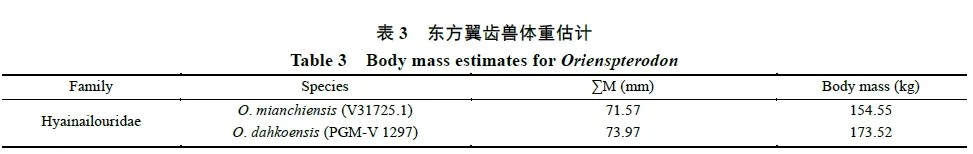

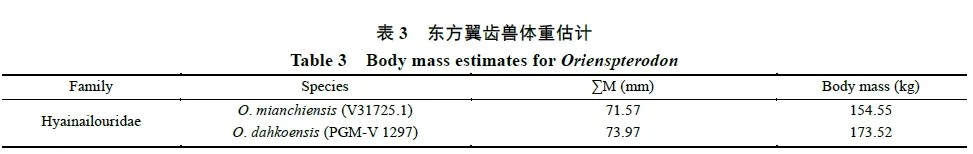

东方翼齿兽相较我国其他地区发现的鬣猫类化石最为显著的特征之一是个体很大。为了能够更为准确的认识这类动物的个体大小, 本文对其进行了体重重建。Egi等(2007)曾利用单颗颊齿的长度和面积对Orienspterodon dahkoensis的体重进行评估, 其中依据m1、m2、m3单个颊齿的数据复其体重分别为26.8—28.3 kg、58.3—59 kg和99—119.7 kg; 同时依据头后骨骼的大小比较, 作者认为依据m3复原得到的体重更为可靠。Morlo (1999)也曾建议估计“肉齿类”体重应使用三颗下裂齿平均长度值, 认为仅利用单颗牙齿数据可能会低估其体重。Morlo提出的体重复原方法在近年来鬣齿兽类的研究中多次被采用(Solé et al., 2015; Borths and Stevens, 2019; Solé and Mennecart, 2019; Solé et al., 2020, 2021)。近来Averianov等(2023)也用Egi等(2007)所提供的数据, 依据Morlo (1999)提供的方程评估了大可东方翼齿兽(Orienspterodon dahkoensis)的体重为89.73 kg。但Egi等(2007)提供的数据中单个m2的长度仅知下三角座的长度, 缺失下跟座长度, 因此带来m1—3的长度之和偏小、进而明显会低估其体重。本文中同样采用Morlo(1999)的回归方程:Log10(P)=[3.5104×Log10((ΣM)/3)]-2.6469依据本次研究中的Orienspterodon mianchiensis、以及对Orienspterodon dahkoensis正型标本的重新测量数据对该类动物的体重进行重建, 分别为154.55kg和173.52 kg (表3)。尽管在体重复原的研究中,采取不同的指标往往会带来不同的体重结果, 但不管怎样都显示出Orienspterodon是体型非常大的一类肉食动物, 其也是目前为止在河南和山西发现的体型最大的鬣齿类。前人也对捕食者和猎物大小之间的关系进行过研究, Savage (1973) 通过计算伟鬣兽(Megistotherium)上下颌能够开合的角度, 认为其能吞食一个长鼻目动物的肢体, 并用此来讨论鬣猫类和猎物大小之间的关系。Carbone等(2007)对哺乳动物捕食策略及能量需求进行研究, 发现体重在25 kg以上的食肉动物通常会捕食等于或大于自身体重的猎物。

与渑池东方翼齿兽同期生活的哺乳动物种类也非常的丰富, 除了啮齿类、兔形类和食虫类等小哺乳动物外(童永生, 1997), 还有种类丰富的大型哺乳动物, 如奇蹄类中貘类、犀类和爪兽类(黄学诗和王景文, 2001; 黄学诗, 2002), 偶蹄类中的双锥兽类、石炭兽类等都有化石记录(黄学诗等, 2001) (动物群详见附件C), 这些种类丰富、大小各异的食草动物很可能会成为渑池东方翼齿兽猎食的对象。

5. 2 食性分析

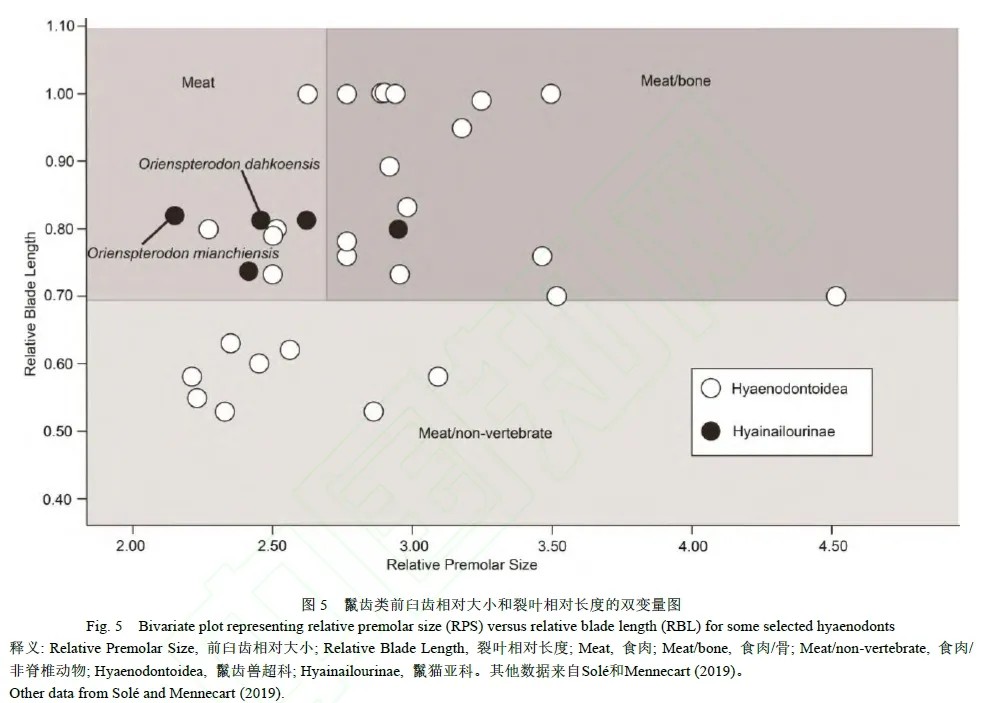

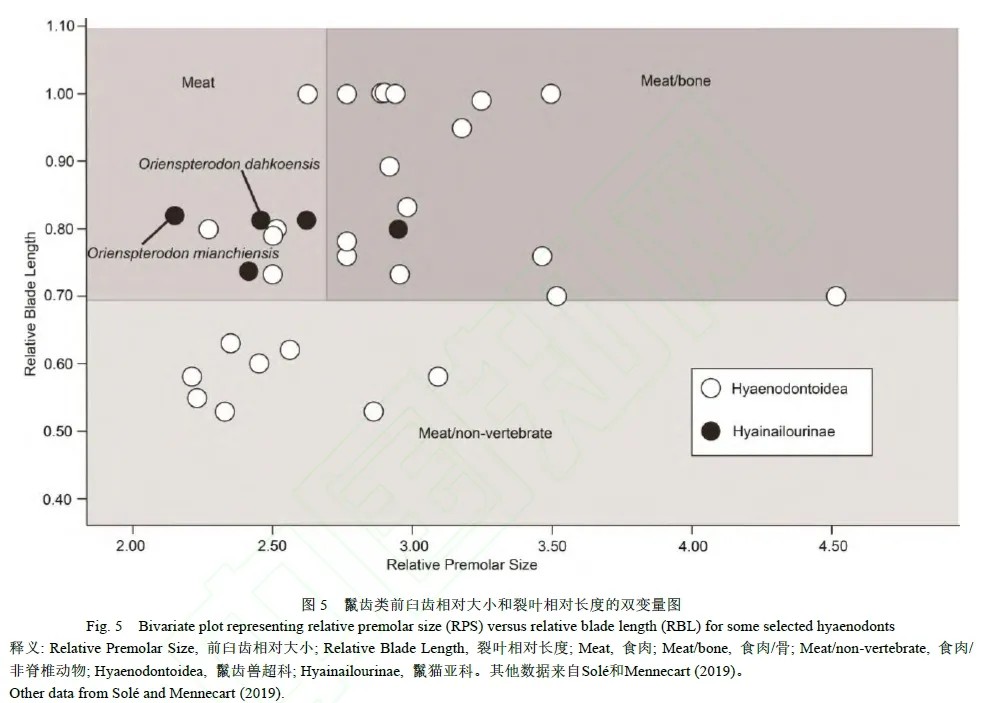

基于牙齿测量的指标可以对绝灭物种饮食类型进行区分。本文中遵循Solé和Mennecart (2019)对欧洲鬣齿类进行食性分析的方法, 他们改进了Van Valkenburgh (1988)运用现生食肉动物牙齿测量指标来推断已绝灭的肉食动物食性的方法, 使其更加适用于肉齿类。在诸多的测量数据中, Van Valkenburgh (1988) 提出前臼齿相对大小(RPS,Relative Premolar Size)和裂叶相对长度(RBL, Relative Blade Length)这两个指标对于食肉动物而言能够更好的反映其摄食类型。其中RPS指最大下前臼齿的最大宽度与体重立方根的比值; RBL指沿着下臼齿颊缘测量的下三角座长度与该臼齿整体长度的比值, 通常在食肉目动物(Carnivora)中采用m1的数值, 在肉齿类中则更多的采用m3的数值、主要基于m3是肉齿类中最大且主要行使裂齿功能的特点(Friscia and Van Valkenburgh, 2010)。根据Orienspterodon dahkoensis和Orienspterodon mianchiensis 的齿列数据计算RPS 及RBL, Orienspterodon dahkoensis 的RPS 估计值约为2.46,RBL估计值约为0.81, Orienspterodon mianchiensis的RPS估计值约为2.16, RBL估计值约为0.82。Solé和Mennecart (2019)在对欧洲鬣齿类进行饮食类型分析时指出RBL低于0.7的鬣齿类是肉/非脊椎动物食用者(饮食中肉类只占50%—70%), RBL值大于0.7的鬣齿类可能是肉食者(饮食中肉类>70%)和肉/骨食用者(饮食中肉加骨>70%); 可能是严格的肉食鬣齿类的RPS值低于2.65, 而RPS值高于2.65的鬣齿类则属于肉/骨食用者。将有关Orienspterodon的计算结果置于Solé和Mennecart (2019)欧洲鬣齿类食性分析的双变量图中可见, Orienspterodon为食用肉类占比大于70%(图5)的饮食类型。这一推断也符合Orienspterodon牙齿本身的一些结构特征。首先, Orienspterodon臼齿中下前尖裂叶和下原尖裂叶长度较长并呈刀片状, 强烈退化的下后尖使得整个下跟座形态适于切割; 其次, 前臼齿或臼齿顶端广泛磨蚀的形式, 被解释为鬣齿类中食用骨骼的一些证据(Bastl et al., 2012; Solé et al., 2015), 据观察Orienspterodon并没有呈现出齿尖顶端大面积磨蚀的特点, 因此表明其饮食中食骨的成份并不多。

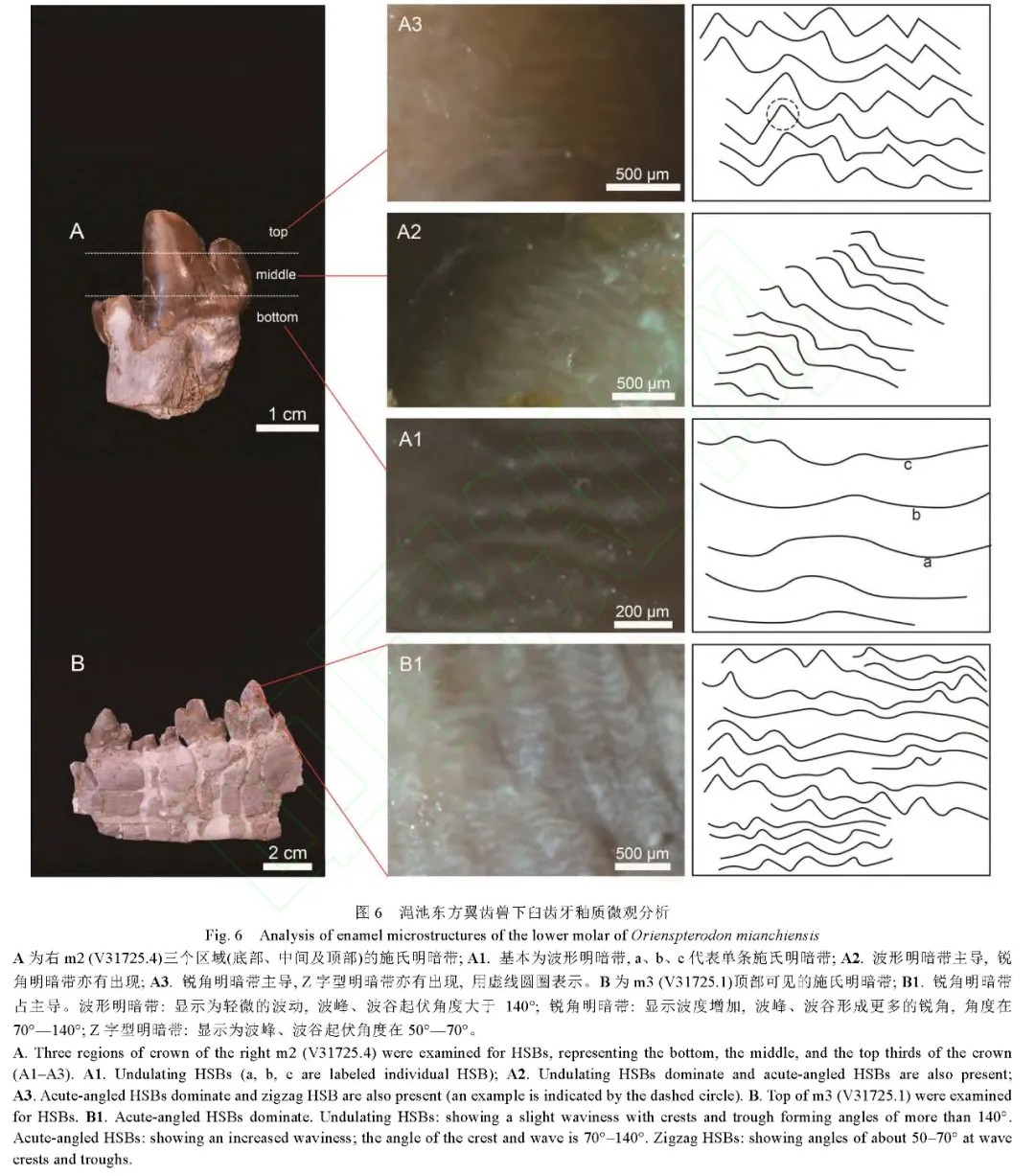

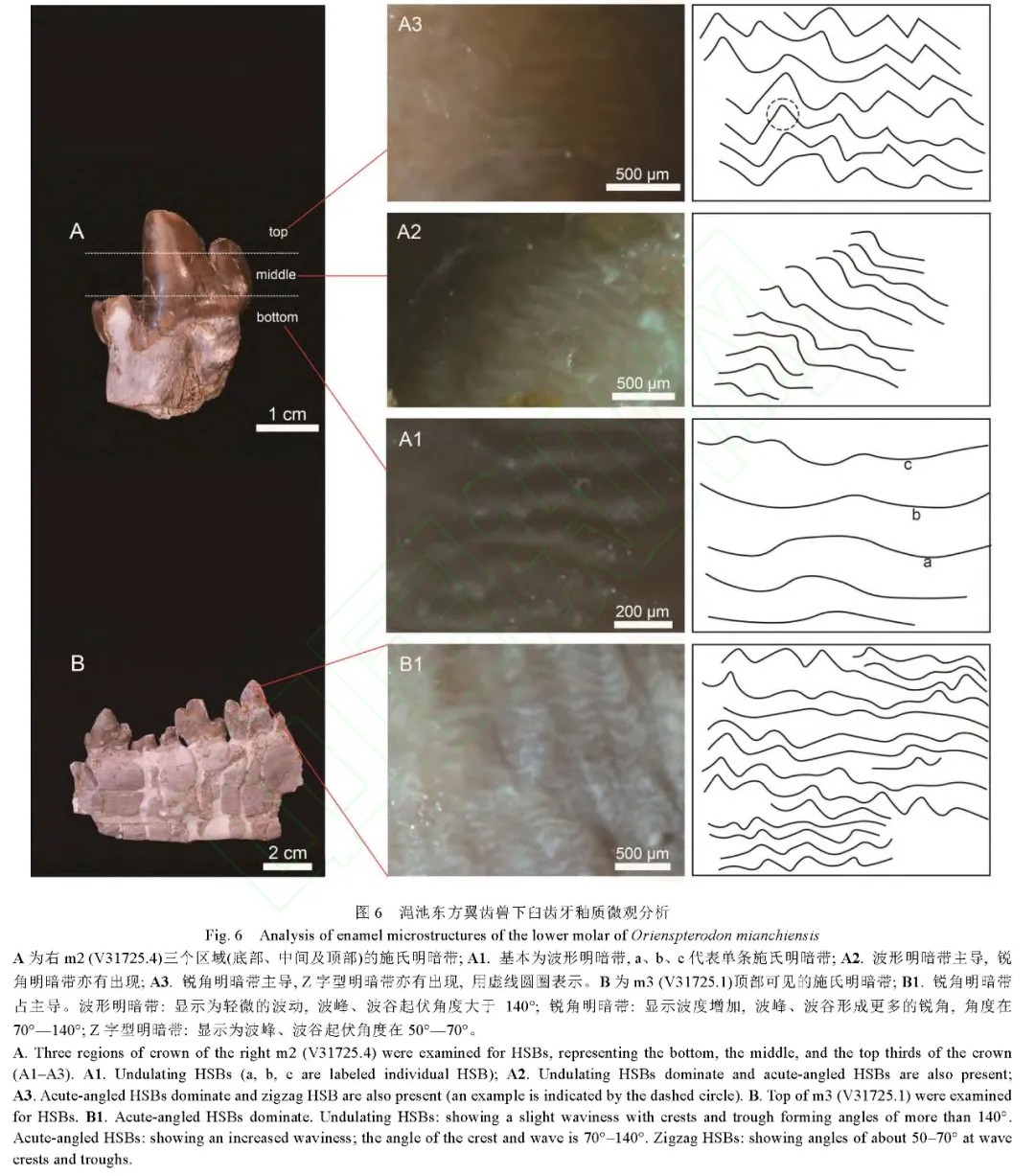

为了进一步探讨Orienspterodon的食性, 本研究又对Orienspterodon mianchiensis的颊齿进行了显微结构的分析。通常动物牙齿釉质结构中的施氏明暗带需要经过特殊处理后方可在电子显微镜下观察, 但对于一些个体较大、釉质较厚的肉食类可直接使用体视显微镜观察到其牙齿釉质中的施氏明暗带(Tseng, 2012)。肉齿类具有三种不同的施氏明暗带(Stefen, 2010): 波形、锐角和Z字型明暗带。这些明暗带通常被认为与生物力学因素相关, 它们在水平方向上有一定的起伏、程度在三型中逐步递增, Z字型明暗带被认为是起源于波形明暗带。在肉齿类演化过程中, Z字型明暗带的增加, 被认为是与食骨饮食的高咬合力有关(Stefen, 1997)。在体视显微镜下对Orienspterodon mianchiensis的所有标本进行观察, 其中V31725.1中的m3和V31725.4可直接观测到较为明显的施氏明暗带。将整个齿冠大致分为顶端, 中间及底部三部分(图6-A), 观察结果如下: m2 (V31725.4)底部仅出现波形明暗带, 波峰波谷角度大于140°, 整体的条带表现得非常平缓, 如a、b及c (图6-A1); 中部的条带虽然平缓, 但其起伏相比于底部开始增大,一些区域波峰波谷角度为70°至140°, 开始出现锐角明暗带, 但占主导仍是波形明暗带(图6-A2); 顶部条带起伏明显增强, 波峰波谷的角度大部分为70°—140°、有部分小于70°, 表明锐角明暗带占主导, 但Z字型明暗带亦有出现, 如用虚线圆圈所表示的位置(图6-A3)。V31725.1中的m3, 直接观察仅能看到其顶部的施氏明暗带, 其特征为波形和锐角明暗带同时出现, 其中锐角明暗带占主导, Z字型明暗带极少见(图6-B1)。

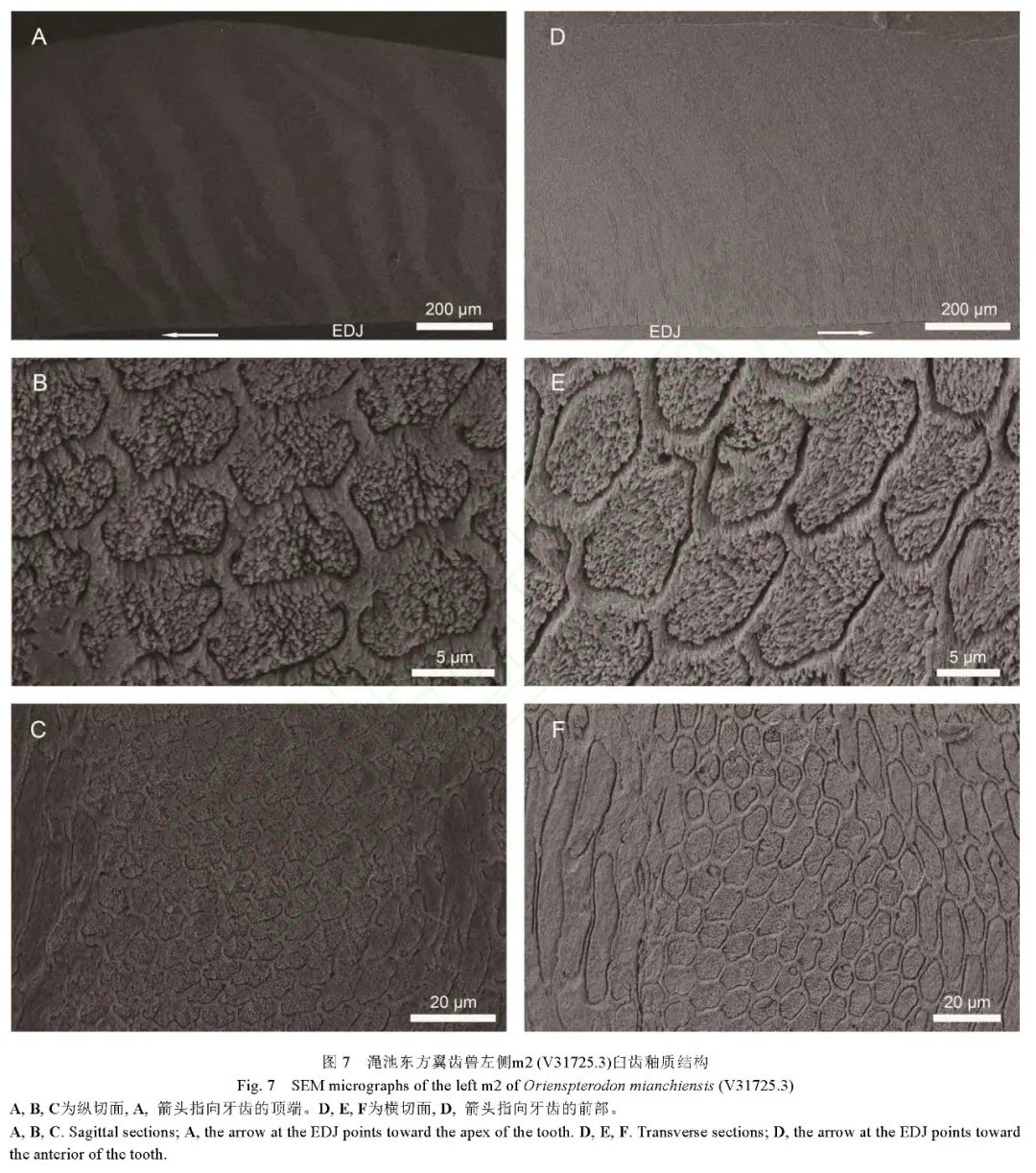

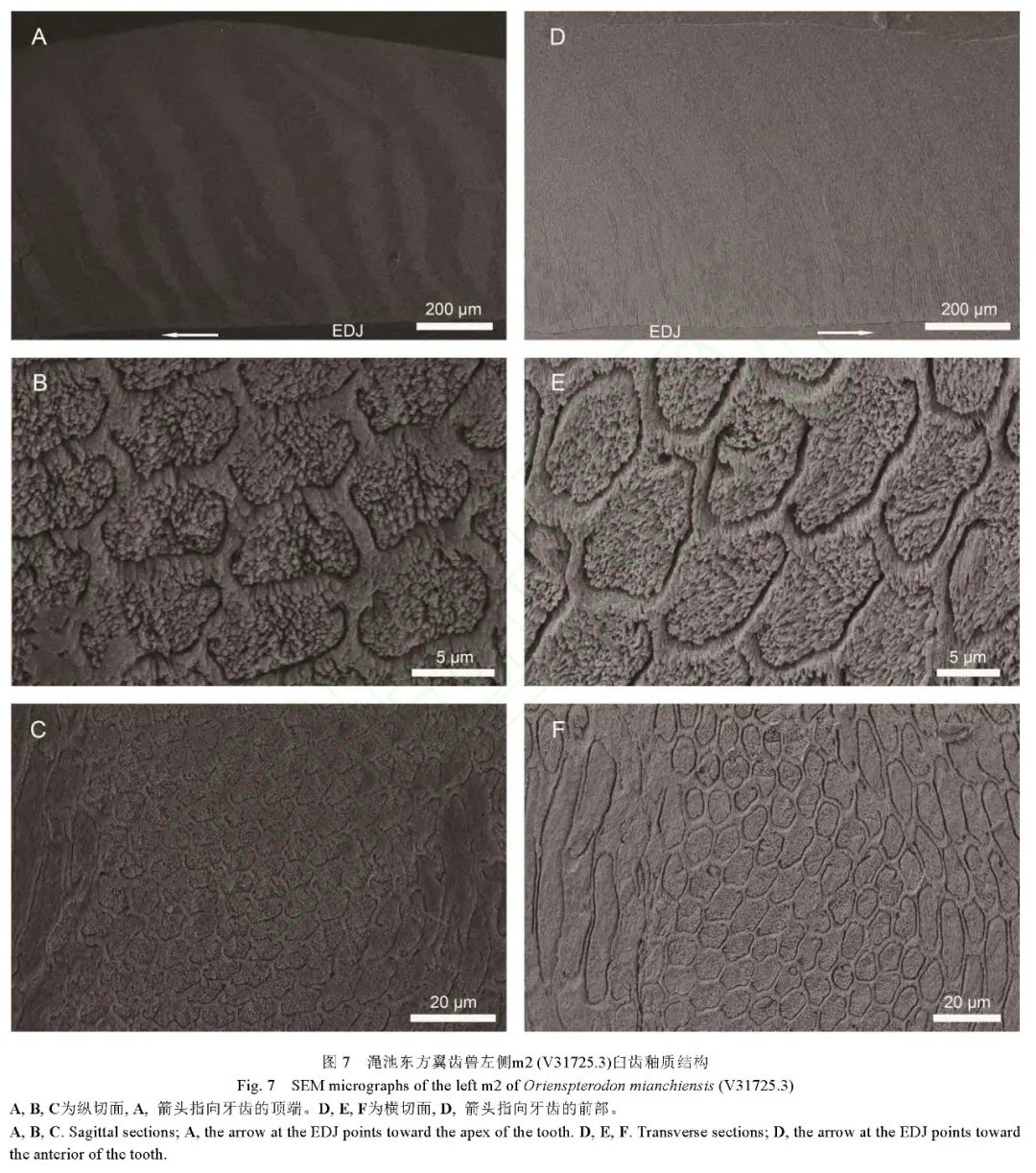

此外, 本文对标本V31725.3 (一枚左侧m2)进行了切片处理, 利用扫描电子显微镜对其牙釉质超微结构进行分析, 结果如下:V31725.3的纵切面(图7-A–7-C): 釉质层总厚度约为897 μm, 釉柱截面形状多为六边形, 几乎没有圆形, 釉柱鞘基本为封闭, 釉柱内的晶体平行于釉柱长轴方向, 釉柱间质以几乎相等的厚度包围釉柱。每个带中釉柱数量不定, 平均一个施氏明暗带由10.5个釉柱组成, 施氏明暗带明显, 以10°—30°角倾斜于牙齿基部, 并从EDJ直接向外弯曲。

V31725.3的横切面(图7-D–7-F): 釉质层总厚度约为815 μm, 釉柱截面形状为椭圆形至多边形, 多为六边形, 极少数圆形, 釉柱间质发育, 釉柱鞘更多为封闭, 以几乎相等的厚度包围釉柱, 少数开放的釉柱鞘, 釉柱间质晶体平行于釉柱层, 平均一个施氏明暗带由9.3个釉柱组成。EDJ区域可以看到交叉的釉柱, 向外部条带更加清晰, 施氏明暗带之间的边界在釉质外层上也比釉质内层上更为清晰。依据以上釉质切片中呈现出来的结构特点,如在较小的放大倍数下能看到波动较为平缓的明暗带, 其釉质鞘多为封闭、而在具有Z字型明暗带的肉齿类如Hyaenodon中釉质鞘为开口(Bastl et al., 2012), 本文认为渑池东方翼齿兽的釉质结构与波形和锐角明暗带的特征更为接近。综合上述所有关于食性的分析, Orienspterodon mianchiensis的食性很可能以肉类为主, 它的牙齿釉质结构分析指出其不具备大量食骨的能力。根据对河南渑池发现的新材料详细的形态描述和对比, 将其归入鬣猫类的东方翼齿兽属中,并建立一新种渑池东方翼齿兽(Orienspterodon mianchiensis sp. nov.), 新种与属型种Orienspterodon dahkoensis主要区别在于p4三个主尖排列于一条线上, 下跟座中下次尖发育; 下臼齿均存在更为清晰的下后尖, 下三角座从前到后依次增大,下原尖和下前尖舌侧侧扁; m1—2下跟座更为发育、开阔, m3下跟座较为退化。将新种纳入到前人的矩阵中通过标准贝叶斯的方法对其进行系统发育研究, 结果显示Orienspterodon mianchiensis与Orienspterodon dahkoensis为姐妹群, Orienspterodon归属于Hyainailourinae中。基于裂齿大小的回归分析, 重建Orienspterodon 的体重约为155—174kg。根据牙齿测量数据的估计, 并结合牙齿表面釉质结构中的一些显微特征推断Orienspterodon mianchiensis的饮食中肉类成份占据绝对优势, 其并不具备大量食骨的能力。

官方微信

官方微信